【ゆるゆる日記】原島散歩 -品川編-

◇2025年7月5日(土)の原島散歩~品川編~

今回は品川宿の内、北品川を中心に御報告。

品川の地名の由来は諸説あり、目黒川の別称が品川だと言う説もあります。

御府内という言い方はどこまでかと言うと東海道は目黒川付近となっています。ただし、高輪郵便局付近にあった大木戸は暮六つに閉まり、明六つまで開きませんでした。

なぜ品川の南側に北品川の駅があるかというと、京急の起点はかつてこの駅で京急品川駅でした。JRの駅の近くに高輪駅を作り、この駅は地名から北品川駅に。やがてJRに乗り入れ可能となり、高輪駅は廃止になって今日に至ります。

へそ曲がりの私はこのまま行きません。この先は小さな寺しかないから、少し品川方面に戻ります。

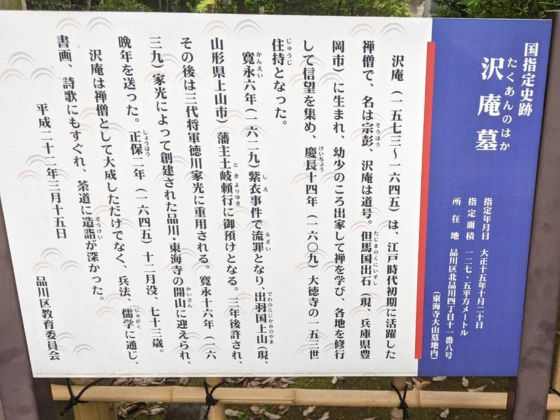

沢庵和尚が三代将軍家光に説教垂れたという渡しの跡地。東海道から海に2軒行くと遠浅の砂浜だったという。青物横丁の元なぎさ通りは、品川警察署のある通りですが、それを行きます。

元なぎさ通りは山手通りからは八ツ山通りと呼ばれますが、R15から踏切渡って坂を下るやつですね?

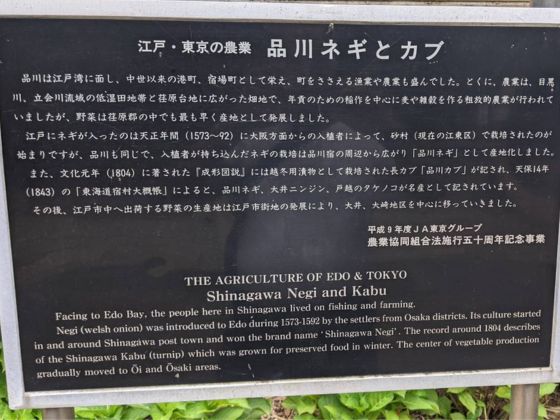

釣り船の基地ですが、江戸時代の品川は日本橋に負けないぐらいの荷揚場で、漁師以外にも荒くれ船乗りや荷揚げ人夫で盛んだったそうで、他の宿場とは違う賑わいがあったとか。

最盛期の品川宿は1,600軒に7,000人が住み、大勢の遊女を抱えていたという。

船泊の先、台場小学校へ行く手前にある神社。

道路際にはクジラ塚公園。徳川家康が秀吉に江戸に移封させられたときに江戸湾に鯨がいたという記録がある。

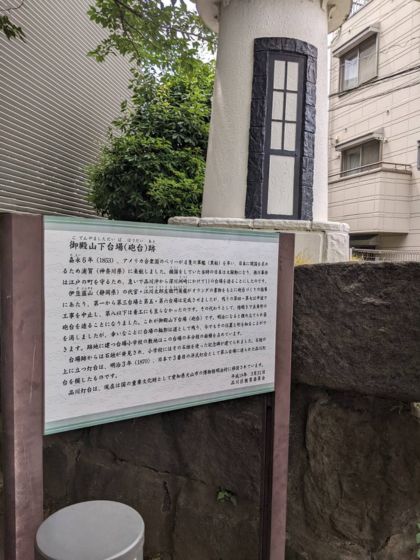

台場小学校というと、フジテレビの傍?とお思いの方、ペリー来航のショックで幕府は江戸城を守るためにお台場を11個計画、完成が6個。品川お台場は陸に近いため完成が早かったし、船の航行に支障なきよう、灯台もあった。本物は明治村に移築。小学校校門横にあるのはレプリカ。

一旦R15に出て、目黒川の橋を渡り向かい岸に移動。

再び橋を渡ると。

普通には神社境内に別の神社があるものだが、明らかに境内外に別の神社。

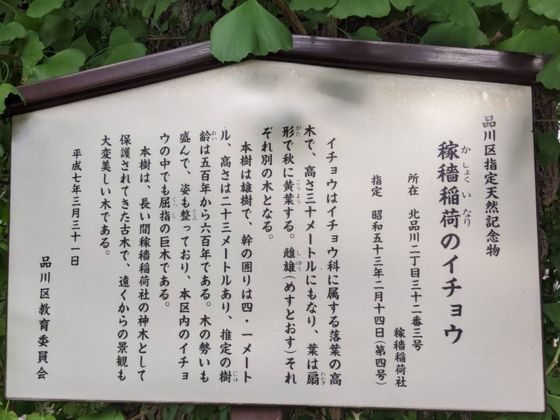

もっと奥に由緒ある大イチョウ。

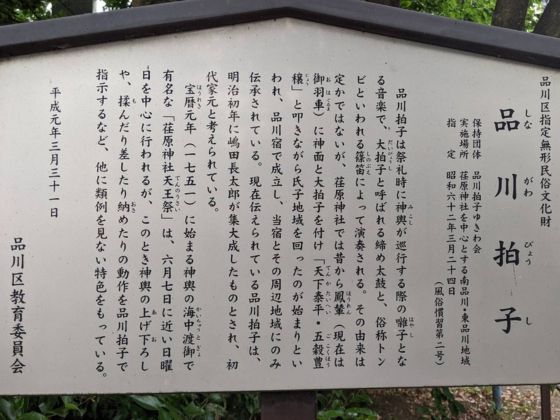

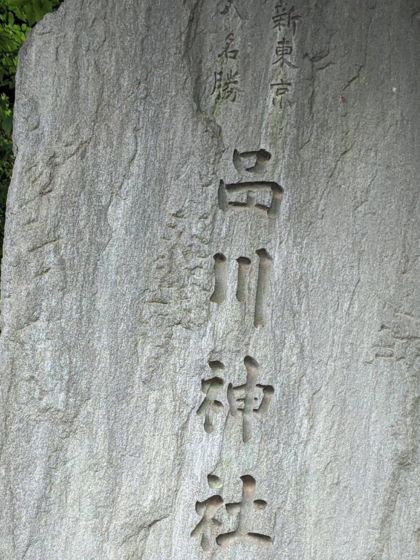

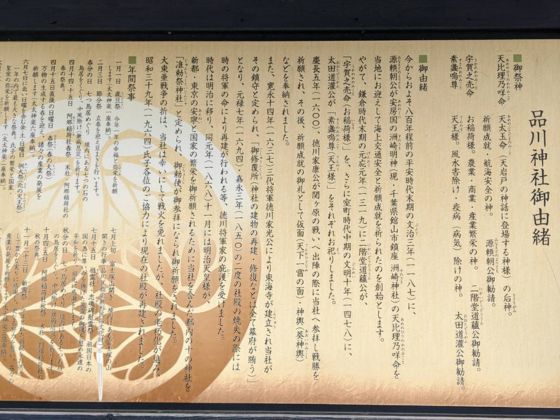

R15を渡って今度は品川神社へ。荏原郡の荏原神社と並んで格式の高いのが品川神社。

調布に住んでいるとJUUKI(重機)という会社、今イトーヨーカ堂のある通りを品川道と呼ばれる道が通っているが、なんで「品川道」なのかが不思議だったが、品川へ行く道なのだ。武蔵の総社府中大國魂神社から神主が馬に乗って「お水取り」に行く神事があり、その通り道を拡張して今日あるとか。大國魂神社と負けない格式があるということ。源の頼朝が千葉から勧請したのだそうだ。

因みに今は車で行くそうです。(笑)

まぁ今は使われていないのだろう。

出た!日本各地にある富士山信仰の浅間神社。修験道者もかぐやと石段を登ってみると。

次は御嶽神社、なんでもありだね?

《参考》実は「夏越の祓」の芽の輪くぐり、、、半年の間に身に溜まった穢れを落とし、残り半年の息災を祈願する神事です。 1ヶ月間に渡り「茅の輪くぐり」ができるようです。一般的な「茅の輪くぐり」の作法は以下の様です。

1周目、正面でお辞儀をし、左足で茅の輪をまたいで左回りで正面に戻ります。

2周目、正面でお辞儀をし、右足で茅の輪をまたいで右回りで正面に戻ります。

3周目、正面でお辞儀をし、左足で茅の輪をまたいで左回りで正面に戻ります。

最後は正面でお辞儀をし、左足で茅の輪をまたいで参拝します。

茅の輪を3周する際には、唱え詞を声に出さずに唱えます。

「祓へ給ひ 清め給へ 守り給ひ 幸え給へ(はらえたまい きよめたまえ まもりたまい さきわえたまえ)」

神社によっては、茅の輪くぐりの作法が異なる場合があるようです。

本殿は趣きがありますね?神社の紋は三つ葉、将軍家の御威光をいかんなく発揮。

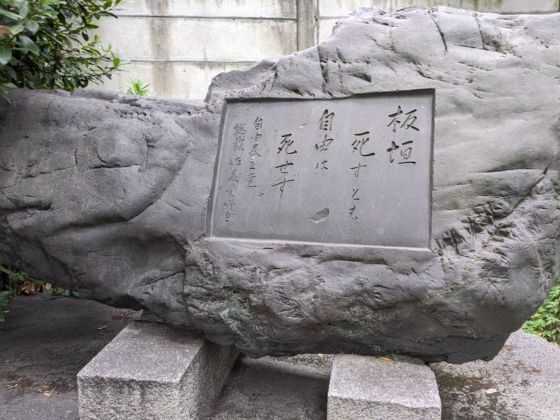

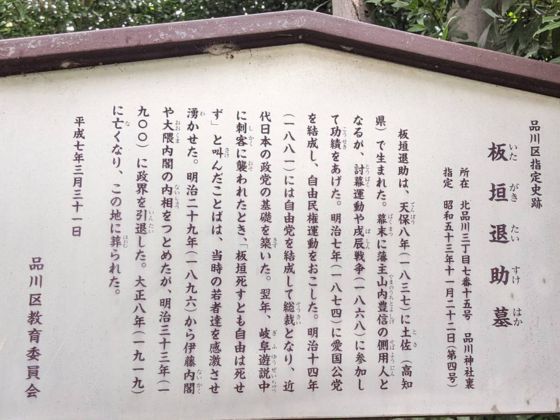

何か見たことあるフレーズ、この人は子供の頃の百円札の人!

板垣家の墓地の反対側上手奥には稲荷社。

何か帰りは女坂でゆったり帰りましたとさ。

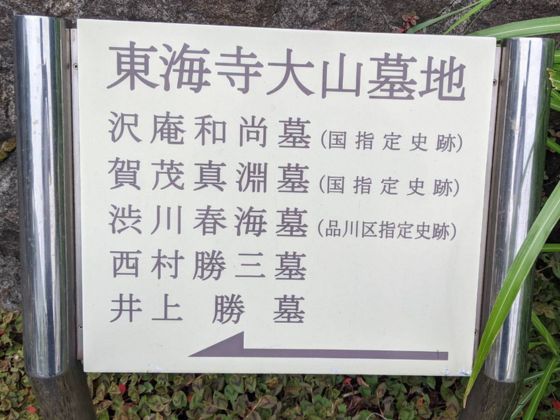

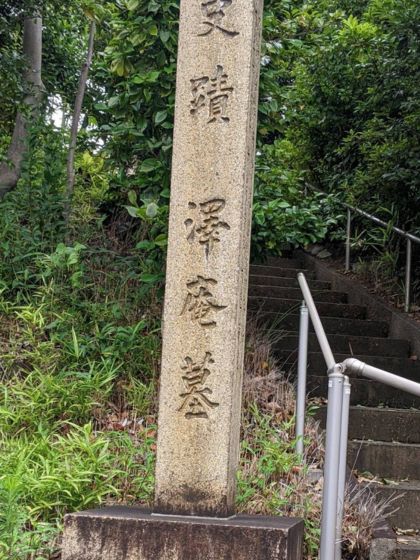

沢庵漬けの沢庵和尚の禅寺。金は家光が出したとか。臨済宗大徳寺の系列になる。

山手通り消防署の向い側マンションに挟まれてひっそり山道がある。

時計反対回りにマンションの裏に回り込むと、車用入口がある。

境内の広さは分からない。寺の建築の凄さよりも本来はその広さこそがその寺の勢いを示す物だが、明治の廃仏毀釈の凄まじさは沢庵の後継者には耐えられなかったに違いない。

何しろ、本堂敷地と墓地の間に山手通りが通っている。これは北鎌倉の寺の境内に鉄道を通したのに匹敵する。山手通りがS字に蛇行するあのガードをくぐったところに墓地入口がある。地図で見ると品川学園の線路を挟んだ反対側に墓地はある。その入口の路地には日本でのガラス工業発祥の地の石碑がある。未だに大工事をしている、第一三共製薬の向かい側の敷地だ。

こんなところに利休の墓?供養塔だって。

柵で囲まれて近づけないけど、漬け物石みたいな沢庵の墓。

という訳で北品川編は終わります。12,000歩歩きました。まだまだ知らんことあるんだな?

南品川編にご期待下さい。

汗だくになって、一旦ウチに帰ってシャワー浴びて、すき家で牛丼セットを頂きました。

《入稿》

書記長

《Web対応》

執行委員