【ゆるゆる日記】原島散歩 -南品川編-

京急新馬場駅は山手通りと目黒川を跨いているので、各駅の電車の長さと関係なく、ホームが長い。そのしわ寄せが南口にきており、階段降りてから改札まで距離があり、改札出てから通りに出るまでも距離がある。雨宿りには良いだろうけど、ちょっと無駄なスペース感が。

それで改札でると線香の匂いが。両隣も向かいもお寺で、当然花屋も数軒。

線香は売ってませんかと聞く人に角のローソンで一束200円ですという会話。

谷中かよ!

北品川編では、旧東海道を歩かなかったので、南品川編では旧東海道を歩こうと思います。

その前に歴史的史跡巡りとしてR15を一旦渡ります。

ゼームス坂は大井町へ行く道ですが、品川銀座の表示が。

昭和初期には栄えていたであろう商店街は、銀座と言うにはちょっとという感じですが、目黒銀座は中目黒の駅手前の商店街ですし、久が原銀座だって歯抜け状態ですからそれなりです。最初の左カーブを曲がらず線路方面を直進すると。

実は、大井町には関西ペイント東京支社があり、ここ南品川4丁目には日本ペイントの工場があり、日本で始めて国産ペイントを生産した云々のペンキの博物館、明治館を訪れるはずだったのですが、入口で、コロナのあたりから閉館して、今場内大改修工事中なので、見学はお断りしているとのこと。

がっかりしながら戻ると、寺の塀は基本土塀か、近代ならコンクリートがほとんどなのに赤レンガで作られている、珍しいお寺。ゼームス坂のスタートして直ぐカーブの所のお寺、天龍寺。

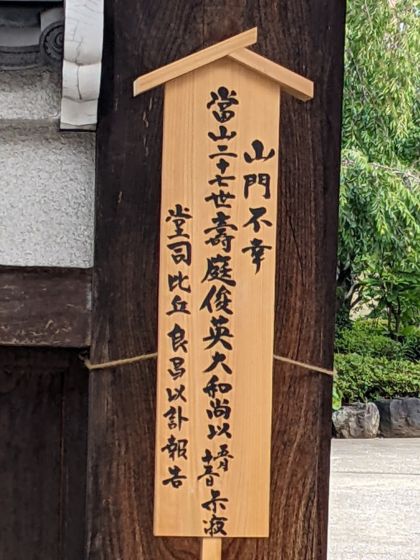

山門不幸?住職か家族が亡くなったみたい。普通のウチの喪中みたいなもん?ただこの山門が普通でない。

鬼瓦が狛犬の様だか、逆立ちしていて寺紋も特注、金かかってる。こんなに小さいと狛犬と言うより沖縄のシーサーか?

さてこの品川銀座の入口、バス停のところに食べログに載っていそうな大村庵ていう蕎麦屋。閉まってました。その道路向かいに。

駅の周りには、日蓮宗、浄土宗、浄土真宗、禅宗とありとあらゆる宗派が乱立しているものの、時宗は藤沢の遊行寺の「踊り念仏」で有名な宗派である。品川にもお寺があるなんて。海繋がりかな?

そんで、関東大震災の慰霊碑がなんとか、そもそも、品川の遊女達や鈴ヶ森の刑死者とか無縁仏の霊を弔ったそうな。御布施を出さなきゃ弔わないなんていうのは原始仏教の原理に反する。これが本来の姿。

さぁ気を取り直して出発

これは日蓮宗でも顕本法華宗という宗派だそう。山門遠いので中入るのやめる。

宗章紋は三つ竜胆橘だそう。

諏訪神社はどこにでもあるといえばあるけど、学生時代に茅野と上諏訪に行って春宮、秋宮、上社、下社のよっつとも写真に取ったことがある。

狛犬のボロボロ感は歴史の深さをうかがえる。建物の彫刻も細かい。

いよいよ、品川で一番古いと言われる品川寺。入口にいきなりお釈迦様。海照山普門院品川寺は真言宗醍醐派の別格本山で大同年間(806〜10)開創。

因みにお寺は山号、院号、寺号があるもの。山号は仏教が世俗にまみれるのを嫌い、山上に造られた名残り、キリスト教の修道院も同じ。その3つの号の有名な呼び方で、成田山とか大原三千院とかよばれる。

庫裡なのか本堂なのか?

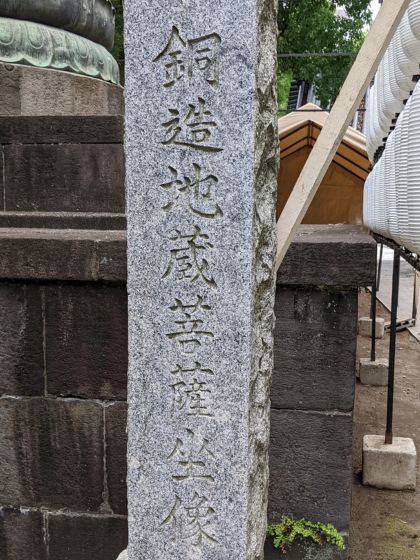

鐘撞き堂。この鐘は洋行帰りの鐘と呼ばれているそうな。パリの万博に出品したら行方不明になり、ジュネーブで見つかったそうな。

なぜ車庫の上に馬の像が?階上の物置?

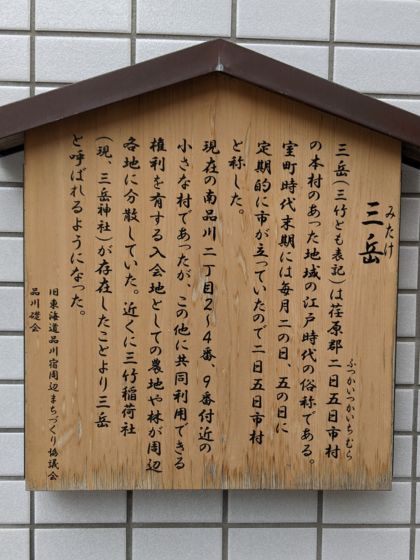

本来、南品川はこの辺りまでだと言う。品川宿は目黒川を挟んで北品川、南品川だったが、徳川260年の間に高輪大木戸と北品川の間に歩行新宿が出来、3つの宿場町で品川宿と言ったらしい。今なんとなくR15をメインに考えがちだが、北品川には横丁が沢山あって、南品川にもそれなりにあった。だから駅名になってる青物横丁の様に近隣の百姓が野菜を並べて商いしててもおかしくないのである。さてこれからは品川宿から外れた部落や集落を巡る。

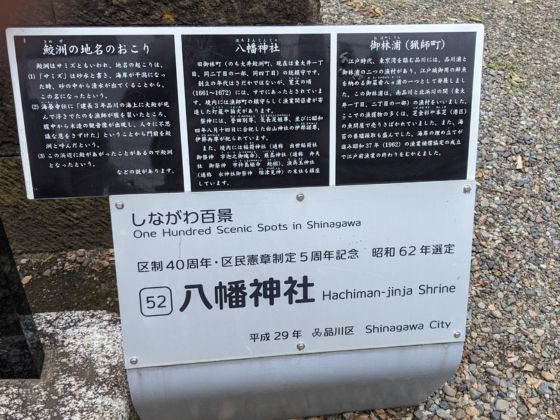

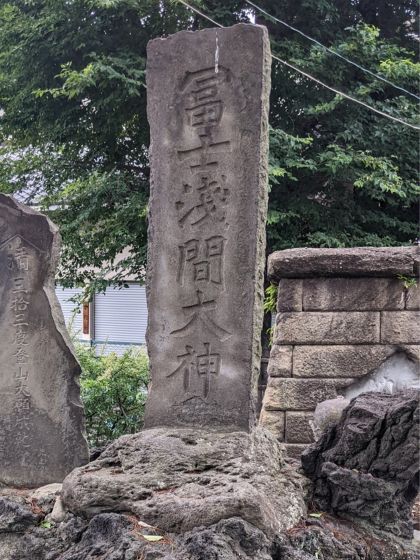

鮫洲の名前の由来は鮫の頭の鮫頭説、海で真水が湧き出てた砂水説があるが、浅草観音様と同じに、鮫の腹から木造の観音様が出て来て北条時頼が寺領を与えて開基したとか。

車が通れる程の横丁に先程の海雲寺の年代物の石碑。海雲寺からはかなり離れている。明治の廃仏毀釈の荒波に土地を切り売りしたことが分かる。

先程の石碑の先の稲荷の祠。これは昔から境内の外にあったのか、外にあったのかは今では分からない。周りは建て売り住宅。

玉の井抜けられます的怪しい表示。裏道を抜けて行くと。高架の手前、住宅に挟まれてあった。

これだけなら祠ではなく立派な稲荷社だな。幟にあった青雲稲荷社。

それにつけても、品川の人の稲荷信仰は凄まじい。家内安全、無病息災か?志賀直哉の小説、「小僧の神様」を思い出す。

鮫洲八幡神社。

鮫洲の地名の言われ、八幡神社とは、この辺りの旧地名、猟師町だったらしい、漁師じゃなくて猟師?

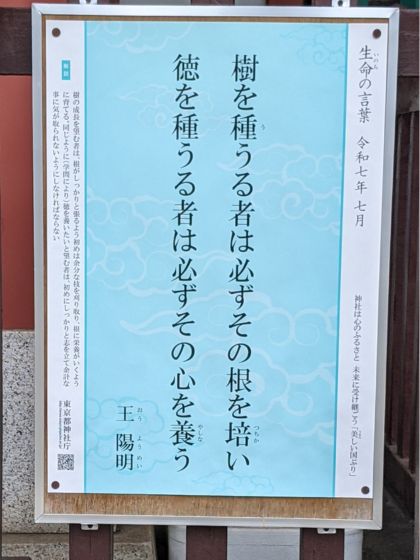

これも異質。江戸時代は朱子学がメイン。主には忠義を強いた。王陽明は知識を行動に活かすべきと知行合一を説いた。幕末の大塩平八郎は陽明学に心酔。この文章は植林の勧めではないからね?

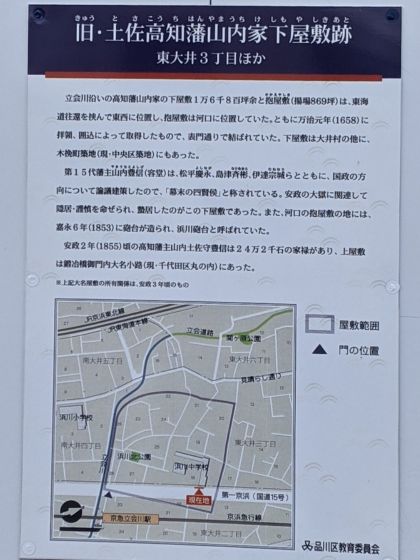

ここで立合川のR15に出て道路反対側(山側)を品川方面に戻ると、浜川中学校跡地が土佐藩の下屋敷跡です。

土佐は長らく一領具足の長曾我部氏の支配地でした。関ヶ原で負けて侍は失業したのです。乗り込んで来た山内家ではそれまでの家来では収めきれず現地採用したのです。山内家家来を上士、元長曾我部家家来を下士として侍の身分で差別がありました。坂本竜馬は下士であったため、同じ下士が多くいる下屋敷に出入りし、脱藩後も入りびたり、返さない金を借りては品川でたむろしていました。

浜川砲台跡地。浜川砲台は土佐藩の受け持ちで竜馬も参加していました。土佐藩の臨機応変の動きに品川お台場の幕府軍に比べて、江戸っ子は狂歌を詠んで讃美したそうな。

旧東海道の立合川の橋。コロナ前もう10年近く前にボラが大量に発生し、海鵜がまた大量に飛来して大騒ぎになった事がある。この橋がボラちゃん橋というのかと思ったら、R15とこの橋の間の歩行専用橋がボラちゃん橋らしい。

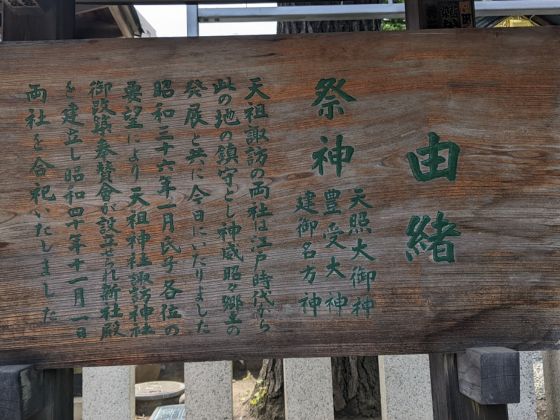

橋渡った右手にある天祖諏訪神社。

天祖神社と諏訪神社かな?

さぁ次は怖い所。

カメラ向けると何かが写りそうだが、死人が祟らないのは、目の前にタクシー会社があるけど何かあった話を聞かない。

高速のカーブの下を潜ると。

知る人ぞ知る品川水族館入口。住所を打ち込むとこの先のマンションの路地に誘導される。お客様にちゃんと聞かないと。品川ブリンスの水族館と間違える人もいるから注意。

道路渡って少し戻る。

坂上がって池上通りに出ると。

これまた有名な品川歴史館。中を見たいのは山々なれど、疲れ果てて、中は今度にしようと思う。

歴史館へ行くのに一つ先の、大井町寄りの坂を上がったのだが、素直に歴史館へ向かえばJRガード手前に水神社があったが次回にしよう。疲れて頭が上手く回らない。

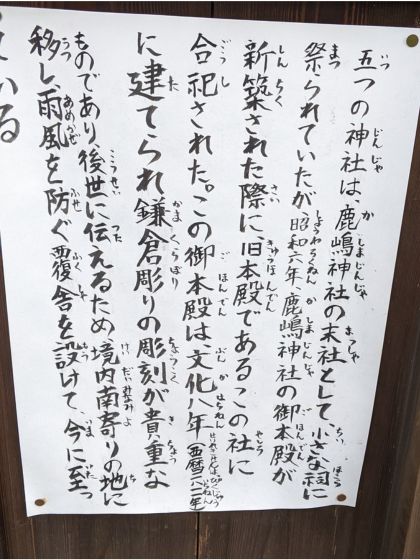

鹿嶋市の鹿嶋神社は参道の杉の巨木が両側内に向かって傾いており、しかも全ての杉の皮がねじれているというとんでもないパワースポットだったが

ここのはおとなしい。

安和2年(969年)武蔵国荏原郡大井村字関ヶ原のお寺のお坊さんが常陸の国から分霊を勧進。明治の神仏分離令で寺と分離。寺の跡地が寺子屋から大井第一小学校に。

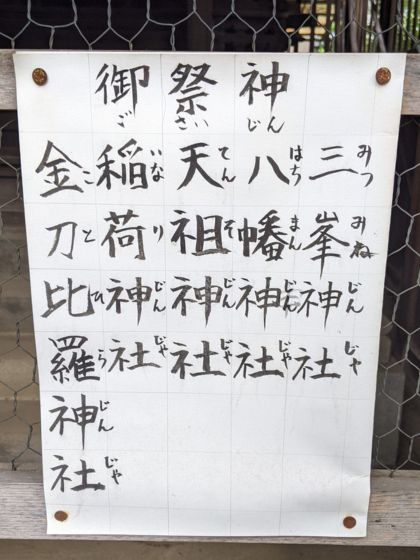

本殿と神社紋。

大雑把に合祀しているなぁというのが感想。

何かよく分からない建物が草茫々に立つ。能舞台を未使用時戸板で覆っているのかと思ったら、江戸時代は勧進相撲が開催されていたというが良く分からない。

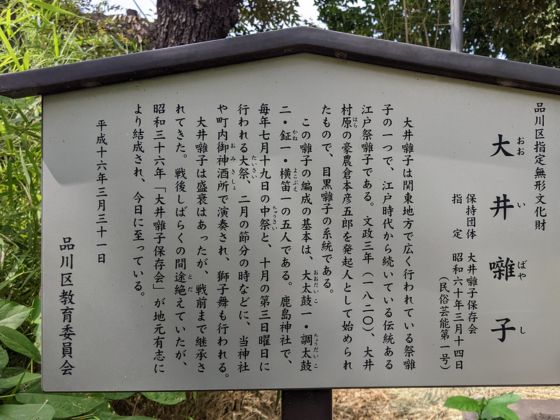

石碑とお囃子の表示。お囃子の演奏のときだけ使うのか不明。

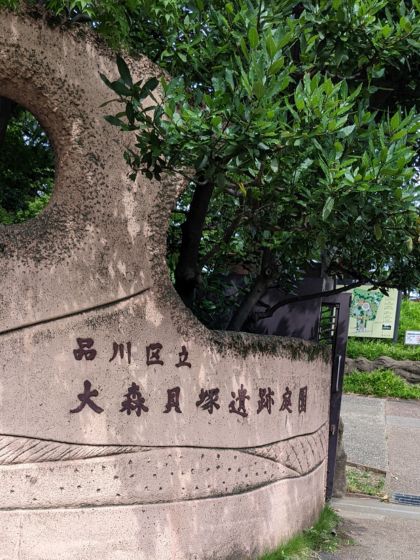

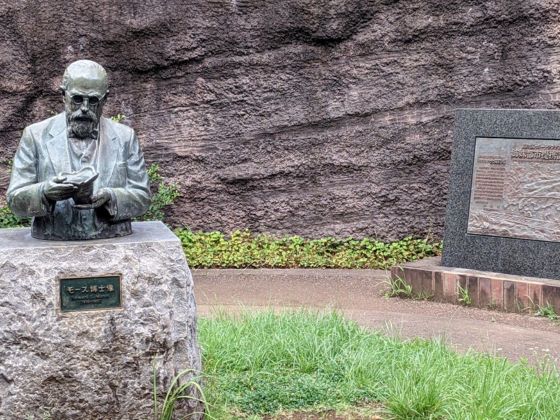

本日最後のご紹介は大森貝塚遺跡です。これは品川区側。大田区側のも隣にありますが、もう行く気もありません。

もう細部まで説明する気力もありません。

大田区と品川区が正当性を争ったことがありますが、品川側が大きいのでご紹介。

大森山王口には、道路挟んだ反対側に成田山の別院がありますが、もう写真撮る気力もない。あしたは5時出庫の仕事ですから、JR大森駅から帰ります。本日は実に21,000歩歩きました。駅のホームや乗り換えも自宅までですがね?お疲れ様でした。

《入稿》

書記長

《Web対応》

執行委員